出産後すぐ復帰できた看護師が実践した“転職という選択”

「子どもが生まれたら、もう看護師として働けないかも…」そんな不安を抱えながら、夜な夜なスマホで検索していませんか?

実は私もその一人でした。大学病院の外科病棟で働いていた私は、妊娠中もできるだけ長く勤務を続けていましたが、ある日、上司からの言葉が胸に刺さったんです。

「育休明けたら、夜勤はもちろん入ってもらうよね?」

え…生まれたばかりの子を預けて、夜勤もこなす?その瞬間、頭が真っ白になりました。「このままでは、育児も仕事も崩れてしまう」そう感じた私は、出産前に転職を決断しました。

今回ご紹介するのは、出産後わずか3ヶ月で無理なく復帰できた看護師ママのリアルな体験談。

転職という選択が、どれほど「無理しない働き方」につながるのか——

保育園が決まらなかったときの焦り、時短勤務への切り替え、そして先輩ママたちの支え。実際の職場環境や託児所の様子まで、細やかにお伝えします。

「看護師としてまた働きたい、でも子どもも大事にしたい」そんなあなたに、きっと届く内容になっています。

出産後すぐ復帰できた看護師が実践した“転職という選択”

「子どもが生まれたら、もう看護師として働けないかも…」そんな不安を抱えながら、夜な夜なスマホで検索していませんか?

実は私もその一人でした。大学病院の外科病棟で働いていた私は、妊娠中もできるだけ長く勤務を続けていましたが、ある日、上司からの言葉が胸に刺さったんです。

「育休明けたら、夜勤はもちろん入ってもらうよね?」

え…生まれたばかりの子を預けて、夜勤もこなす?その瞬間、頭が真っ白になりました。「このままでは、育児も仕事も崩れてしまう」そう感じた私は、出産前に転職を決断しました。

今回ご紹介するのは、出産後わずか3ヶ月で無理なく復帰できた看護師ママのリアルな体験談。

転職という選択が、どれほど「無理しない働き方」につながるのか——

保育園が決まらなかったときの焦り、時短勤務への切り替え、そして先輩ママたちの支え。実際の職場環境や託児所の様子まで、細やかにお伝えします。

「看護師としてまた働きたい、でも子どもも大事にしたい」そんなあなたに、きっと届く内容になっています。

出産前に転職しておくと復帰しやすくなる理由

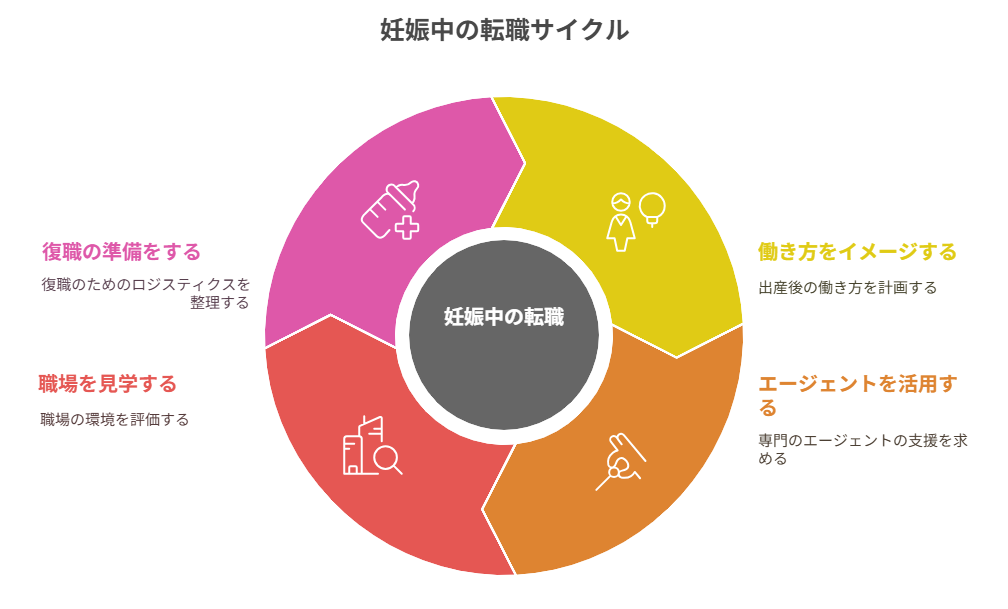

出産後すぐに無理なく復帰したいなら、「妊娠中の転職」が大きな鍵になります。

というのも、育児に対する職場の理解度や、復帰後の働き方の柔軟性は、転職先を選ぶ段階でしっかり見極められるからです。

私が大学病院から転職を決めたのも、まさにその理由でした。上司から「夜勤も当然やってもらうよね?」と言われた瞬間、「ここでは続けられない」と直感的に感じたんです。

転職サービスに登録し、「時短勤務で復帰したい」「保育園が決まらないかもしれない」など、リアルな不安をすべて伝えました。

担当者はその声をしっかり受け止め、企業内保育所つきのクリニックや、同じようにママナースが多数在籍している職場を紹介してくれました。

職場見学では、託児所の雰囲気や休憩スペースの様子を実際に確認。搾乳スペースがあるかどうかもチェックできて、安心材料になりました。

妊娠中から動くことで、選択肢も多く、「自分が母になっても働きやすい職場」を見つけやすくなります。

妊娠中のタイミングでの転職が鍵

「妊娠中に転職なんて大丈夫?」と不安になるかもしれませんが、実はこのタイミングがもっとも戦略的です。

理由は、出産後の生活スタイルがある程度見えてきているから。「いつから復帰したいか」「どのくらい働けそうか」など、具体的な条件を整理しやすい時期なんです。

私自身、妊娠6ヶ月の頃に転職活動を始めました。お腹も目立ってきていたので、面接の段階で正直に「出産後すぐ復帰したいけど、時短勤務希望」と伝えました。

驚いたのは、理解のある職場ほど、前向きに受け止めてくれたこと。「うちはママさんナースが多いから大丈夫ですよ」「保育所も使ってくださいね」と言ってもらえて、ほっとしたのを覚えています。

妊娠中は、体調を見ながら無理のないペースで職場選びができるという点でもおすすめ。心にも体にも余裕がある今のうちに、“出産後も働ける場所”を探しておくのがベストです。

出産後の保活スケジュールにも余裕が出る

妊娠中に転職しておくことで、保活(保育園探し)にも余裕が生まれます。

特に、出産後すぐに復職を考えている場合、保育園の申し込みや情報収集を産前から始められるのは大きなメリット。職場の場所や勤務時間が早めに決まっていれば、必要な保育施設の条件も明確になります。

私も、転職先が決まっていたおかげで、「このエリアで、9時~15時の時短に対応できる保育園」という基準で探すことができました。

実際には保育園に入れず焦る場面もありましたが、企業内保育所が併設されていた職場だったため、スムーズに復帰できたんです。

しかも、職場が保活に協力的だったので、「途中入園もサポートしますよ」と言っていただけて、精神的な安心感が段違いでした。

産前に転職を済ませておくことで、保活と職場復帰の両方を余裕を持って準備できます。

時短・日勤のみOKなどの求人を探すコツ

出産後すぐに復帰を目指すなら、「時短勤務」「日勤のみ」「夜勤免除」といった条件が揃った求人を見つけることが、何より大切です。

とはいえ、自力でそういった求人を探すのは意外と難しい…。そこでおすすめなのが、看護師専門の転職エージェントを活用することです。

私も妊娠中にエージェントを利用し、「復帰は3ヶ月後を予定していて、時短が希望です」と正直に伝えました。すると、条件にマッチした職場をピンポイントで提案してくれたんです。

中でも印象的だったのが、「託児所付き」「同じ境遇のママナースが多い」職場があると紹介されたこと。実際に見学してみると、子育てへの理解がある空気が漂っていて、「ここならやっていけそう」と安心できました。

また、求人票だけではわからない情報——たとえば休憩室の雰囲気や、上司の人柄などもエージェントから聞けたのは、大きな判断材料になりました。

自分だけで頑張らず、プロの力を借りて、自分に合う職場を探すことが、無理のない復帰への近道です。

託児所付き・夜勤免除の職場をチェック

出産後の復帰をスムーズにしたいなら、託児所付きや夜勤免除制度のある職場を優先的にチェックすることが重要です。

特に、企業内保育所がある職場は、保活の負担が激減します。保育園の空き状況に悩むことなく、復帰タイミングを自分のペースで決められるのは、精神的にも非常に大きな支えになります。

私の転職先にも企業内保育所が併設されていて、出産後3ヶ月での復帰時には本当に助けられました。

また、夜勤免除制度がある職場を選ぶことで、赤ちゃんとの生活リズムを保ちながら働くことができます。

求人情報では「子育て支援あり」「育児理解あり」と書かれていても、実際に制度が運用されているかは別問題。面接や見学時に、託児所の実態や夜勤免除の具体的な運用例を確認するようにしましょう。

実際に見て、聞いて、納得できる職場を選ぶことが、安心して長く働くための第一歩になります。

エージェント活用で希望条件を明確化

「どんな職場なら無理なく働けるのか」──その条件を整理するには、看護師専門の転職エージェントを活用するのがベストです。

エージェントに登録すると、担当者がじっくりヒアリングしてくれるので、自分でも気づいていなかった希望や優先順位が明確になっていきます。

私も「時短勤務」「保育所付き」「夜勤なし」といった表面的な条件だけでなく、「子育て経験のある上司がいる」「急な休みに理解がある」といった、より具体的なニーズに気づくことができました。

また、エージェントは求人票に載っていない情報も教えてくれます。たとえば、「実際に育児中のスタッフがどのくらいいるか」「お迎えに間に合わないときの対応」など、リアルな職場環境が見えてくるのもメリットです。

転職活動は一人で悩むよりも、客観的なアドバイスをもらいながら進めることで、自分にぴったりの職場と出会いやすくなります。

看護師が出産後すぐ復帰するために必要な準備

出産後の復帰をスムーズにするには、「復職に向けた準備」を出産前から計画的に進めることが欠かせません。

保育園の手配、勤務条件の確認、生活リズムの調整など、考えるべきことは山ほどあります。でも、事前に情報を集めておけば、不安を最小限に抑えられます。

ここでは、「保活」「育休の取り方」「家族のサポート体制」といった視点から、実際にどんな準備をしたのか、リアルな体験を交えてご紹介します。

復帰後に後悔しないためにも、「今からできること」を一つずつ進めていきましょう。

保育園探しと育休・復職の計画づくり

出産後すぐの復帰を目指すなら、「保育園探し(保活)」と「育休の使い方」が鍵になります。

まず、保育園の情報収集は早ければ早いほど有利です。地域によっては申し込み時期が限られていたり、倍率が非常に高いところも。出産前に役所へ足を運び、制度や必要書類を確認しておくと安心です。

私の場合は、転職先の場所が決まっていたおかげで、通勤ルートにある園をピンポイントで探すことができ、効率的でした。

また、育休についても「どのタイミングで復帰するか」「育休中の保育園申し込みは可能か」などを明確にしておくことが大切です。

特に注意したいのは、「育休を取る=職場復帰が前提」という点。転職後に育休を取る場合、職場とのコミュニケーションや信頼関係が重要になります。

事前にしっかりと計画を立てておくことで、復帰への不安をぐっと減らせます。

認可外・企業内保育所も視野に入れる

保育園の確保は復帰を左右する大きな要素。「認可保育園だけにこだわらない」ことが、早期復職を叶えるポイントです。

待機児童の問題が深刻なエリアでは、認可保育園に入れないケースも珍しくありません。そんなときは、認可外保育園や企業内保育所を視野に入れることで、選択肢がぐっと広がります。

私も出産後すぐの復帰を予定していましたが、認可保育園には入れず悩んでいた時期がありました。でも、転職先のクリニックには併設の企業内保育所があり、0歳児でも受け入れてもらえたことで大きな壁を乗り越えられました。

もちろん費用面や設備、安全性などの不安もありましたが、実際に見学して説明を受けたことで納得して利用できました。

“子どもを預けられるかどうか”ではなく、“どうすれば預けられるか”という視点で探すことが大切です。

復職に向けた心と体のリハビリも大事

出産後すぐの復帰を目指すうえで見落としがちなのが、自分自身の「心」と「体」の準備です。

赤ちゃんのお世話で毎日があっという間に過ぎる中、気づけば「人と話すのが久しぶり」「体力が戻らない…」と感じることも少なくありません。

私自身、復帰前は「ブランクがある分、迷惑をかけるかも…」というプレッシャーに押しつぶされそうになっていました。

そんなとき支えになったのが、同じように育児と仕事を両立している先輩ナースの存在でした。「お互い様だよ」「最初はできなくて当然」と声をかけてもらえたことで、少しずつ気持ちが前向きになれたんです。

また、復帰前には短時間の勉強や軽い運動、シフトを想定した生活リズムづくりを意識的に行いました。こうした“小さなリハビリ”が、復職へのハードルをグッと下げてくれました。

スキルや体力に不安があるのは当たり前。自分を責めず、少しずつ「仕事モード」へ戻していく意識が大切です。

夫婦や家族の協力体制を整える

出産後にすぐ復帰するには、「一人で頑張らない」環境づくりが不可欠です。

特に、夫や家族との役割分担が曖昧なままだと、いざ復職してから生活が回らなくなるケースも少なくありません。

私も、復帰前に夫と話し合い、「朝の支度は夫が担当」「子どもの送迎は交代制」「急な呼び出し対応は実家と連携」など、できるだけ具体的な段取りを共有しました。

また、家族に「働き方の希望」や「復帰後のスケジュール」を伝えておくことで、周囲の理解と協力を得やすくなります。

ありがたかったのは、「疲れているときは夕食をお弁当にする」「週末は夫が家事メインでサポートする」など、ちょっとした工夫が復職後のストレスを大きく軽減してくれたことです。

家庭と仕事の両立は、個人戦ではなくチーム戦。小さなことからでも分担しておくことが、心と体の余裕を生み出します。

ワンオペを避けるための具体的な段取り

看護師として復帰するママにとって、ワンオペ育児は最大の敵です。

仕事に育児に家事に——すべてを一人で背負ってしまうと、体も心も限界に達してしまいます。だからこそ、「復職前の段取り」が重要なんです。

私の場合は、復帰前に夫と1週間のタイムスケジュールを紙に書き出しました。

「誰が」「いつ」「何をするか」が一目で分かるようにしておくことで、お互いの役割が明確になりました。

また、実家にも「どうしてもお迎えに行けない日はお願いしたい」と具体的に依頼。あらかじめイレギュラー時の対応も共有しておくことで、急なトラブルにも慌てずに済みました。

さらに、家電や宅配サービスも活用して、「できることは人に頼る・モノに頼る」スタンスに。心の余裕はこうした“仕組みづくり”から生まれます。

「自分しかできないこと」だけに集中できる環境を整えることが、ワンオペ回避のカギです。

仕事復帰後のタイムスケジュール共有術

出産後の仕事復帰は、「時間との戦い」。家族とスケジュールを共有することが、心身の負担を減らすポイントになります。

私たち家族は、Googleカレンダーを使って、「勤務時間」「保育園の送迎」「子どもの通院予定」などをすべて見える化しました。

たとえば、子どもの発熱などのイレギュラーにも対応できるように、あらかじめ「どちらが対応できるか」も週ごとに決めておくなど、予防的な計画が功を奏しました。

また、夫には「朝の準備は自分がやるから、夕方の対応はお願い」と、1日の中でも役割を細かく分担。復職直後の混乱期も、タイムスケジュールが支えになってくれました。

忙しい日々でも、家族間の連携が取れていれば、トラブルも最小限に抑えられます。

予定を“共有するだけ”でなく、“更新し続ける”ことで、家庭全体のリズムが整っていきます。

転職成功者の体験談から学ぶ!復帰までのリアル

ここからは、実際に「転職→出産→復職」を経験したママ看護師のリアルな声をご紹介します。

「本当に出産後すぐに復帰できるの?」「育児と仕事って両立できるの?」と不安を抱えている方にとって、具体的な事例は何よりの安心材料になるはず。

働き方を変えたことで得られたメリットや、復帰直後のリアルな気持ち、乗り越えた壁など、生きた体験談からヒントを見つけてください。

転職→出産→すぐ復帰を実現したママナースの声

「子どもが生まれたら、もう看護師としては働けないかも」——そう思っていた私が、出産後わずか3ヶ月で職場復帰できたのは、「転職」という選択をしたからでした。

妊娠6ヶ月のとき、上司から「育休明けたら夜勤もやるよね?」と言われて、目の前が真っ暗に…。“育児に理解がない職場”では、続けられないと感じたんです。

そこで、看護師専門の転職サービスに登録。担当者に「時短勤務希望」「保育園が見つかるか不安」など、正直な気持ちを伝えたところ、子育てに理解のある職場をいくつも紹介してもらえました。

見学時には託児所や搾乳スペースの様子も確認。出産後はその企業内保育所を利用し、9時~15時の時短勤務で無理なく復帰。

不安だったブランクも、先輩ママナースのサポートがあり、「お互い様だよ」と言ってもらえたことが何より心強かったです。

今では、「家庭も大切にしながら、自分らしく働ける」ことに感謝しています。

「日勤のみのクリニックで無理なく両立」

転職先に選んだのは、日勤のみ・残業ほぼなしの内科クリニックでした。

以前は夜勤や急変対応のプレッシャーで精神的にも追い込まれることがありましたが、今は安定したリズムで働けるので、家庭との両立がしやすくなりました。

出勤は9時、退勤は15時。その後は保育所へお迎え、夕食の準備、寝かしつけ…と、“生活のリズム”が崩れない働き方ができているのが大きな安心感につながっています。

なにより、院長先生やスタッフが子育て経験者ばかりで、「早退しても大丈夫」「発熱時はリモート連絡でもOK」など、柔軟な対応をしてくれる風土があります。

「この環境なら、長く続けられそう」と感じた瞬間、心がふっと軽くなったのを今でも覚えています。

「育児理解があるチームで精神的に楽に」

復帰後、もっとも安心できたのは、周囲の理解と支えがあったことです。

職場には同じように子育て中のママナースが多く、「お迎え、間に合う?」「発熱のときは交代するから言ってね」と、声を掛け合える雰囲気が自然にありました。

特に印象的だったのが、子どもの急な体調不良で早退したとき、「お互い様だから気にしないで」と言ってもらえたこと。その一言にどれだけ救われたか分かりません。

以前の職場では、「また休むの?」という空気に耐えながら働いていたこともあり、今の職場の“優しさ”が身に染みました。

業務のフォロー体制もしっかりしていて、時間内に終われる仕組みが整っているので、「迷惑をかけている」というプレッシャーもなく、自分のペースで働けるのが何よりありがたいです。

復職で失敗しないために気をつけたいこと

「せっかく転職したのに、こんなはずじゃなかった…」

そんな失敗を防ぐためには、復職前の準備と確認がとても重要です。

実際、求人票には良いことばかり書かれていても、現場の雰囲気や実際の運用とは違うこともあります。

私が大切にしたのは、「制度より空気感」。子育てに理解があるか、スタッフ間でカバーし合える文化があるかなど、数値化できない部分こそチェックするべきだと感じました。

ここでは、転職→復帰で失敗しないためのポイントとして、「職場見学の活用」と「人間関係の事前確認」という2つの視点を紹介します。

どちらも、働き出してから後悔しないために、しっかり意識しておきたい内容です。

職場見学は必ず実施してミスマッチを防ぐ

転職先を選ぶとき、「職場見学」は絶対に外せないステップです。

求人票やネットの情報だけでは分からない、職場のリアルな雰囲気や働く人の様子を自分の目で確かめることができます。

私も、エージェントにお願いして見学に同行してもらいました。託児所の中や搾乳スペース、休憩室などを実際に見せてもらうことで、「ここでならやっていけそう」と安心できました。

また、スタッフ同士の会話のトーンや、現場の忙しさ、患者さんへの対応など、細かいところまで観察しました。

面接では言いにくいことも、見学なら雰囲気で伝わることがあります。「時短勤務でも本当に歓迎されているか?」「急な早退への対応は現実的か?」など、想定外を減らすための手段としても職場見学は有効です。

“働く自分”をリアルに想像できるかどうか、それが職場選びのカギです。

制度だけでなく“雰囲気”も確認

「育児支援制度があります」「時短勤務OKです」——確かに制度面は安心材料ですが、実際に使えるかどうかは“職場の雰囲気”次第です。

制度はあっても、「使いにくい空気」がある職場では、結局申し出ることすらためらってしまいます。

私が見学時に気をつけたのは、スタッフが制度を活用しているかどうか。実際に時短で働くナースがいるか、子育てと両立している姿が見えるかをチェックしました。

また、「育児で早退するスタッフが責められていないか」「上司が柔軟に対応しているか」など、現場の人間関係の空気感も重要です。

見学時に一緒に回ってくれたエージェントからも、「制度があっても使われていない職場は多い」と教えてもらい、より慎重に見極めました。

制度が整っているか+職場に浸透しているか——この2つがそろってこそ、安心して働ける環境です。