看護師が退職交渉をスムーズに進めるには

「このまま続けるのは無理かもしれない…」

これは、ある看護師さんが実際に感じていた心の声です。3交代制の総合病院に勤務して5年。夜勤明けで体は鉛のように重くなり、ナースコールの嵐に追われる日々。それでも、退職という選択にはなかなか踏み切れなかったのです。理由は「退職交渉」に対する強い不安でした。

というのも、以前退職を申し出た同期が、師長に2時間以上も引き止められたと聞いていたからです。「私もあんなふうに説得されるのかも…」そう思うと、退職の意志を伝えることすら怖くなってしまったのだとか。

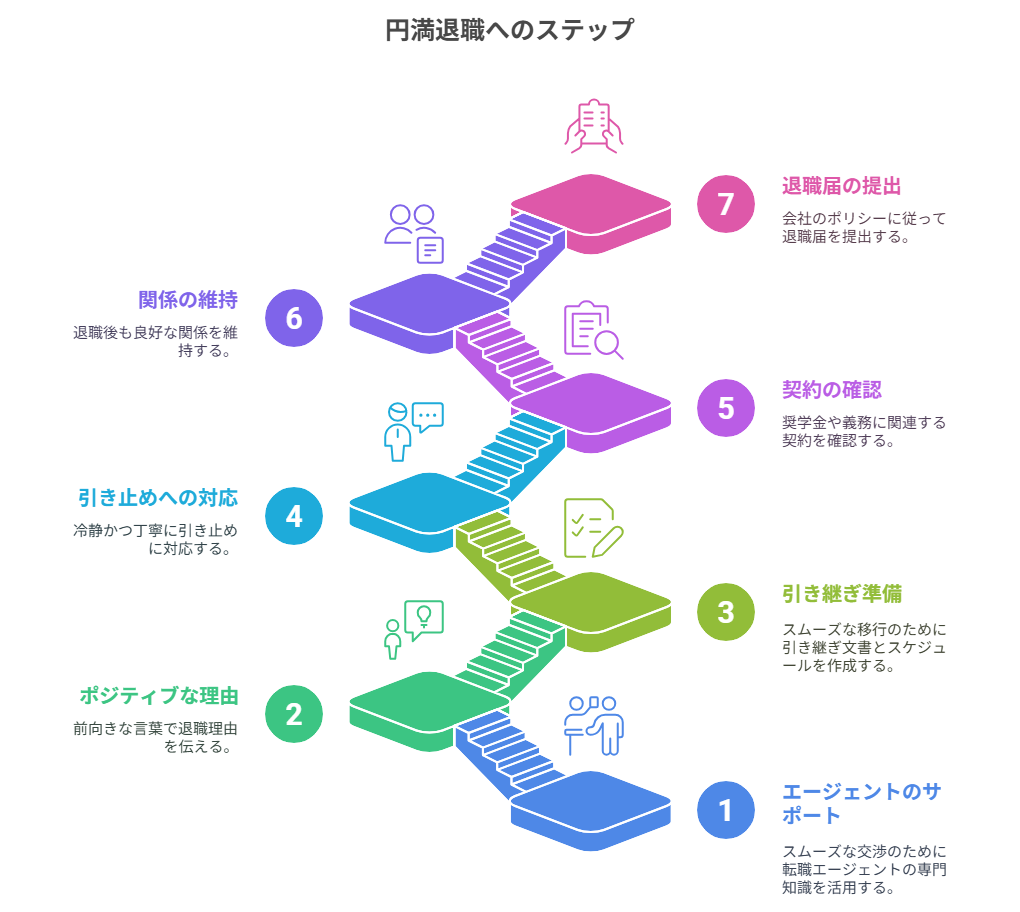

そんな中、彼女は転職サービスを利用する決断をします。担当者は退職理由の伝え方からベストなタイミング、そして円満に辞めるための具体的なステップまで丁寧に教えてくれました。

「退職理由はポジティブな表現に」「引き継ぎ案は自分から提示」「感謝と責任感を忘れずに」――そのアドバイス通り、1月下旬に師長へ面談を申し出ることに。緊張のあまり手が震えそうになりながらも、感謝の言葉と共に退職の意向を伝えると、師長の反応は驚くほど穏やかでした。

「あなたの将来を応援するわ。引き継ぎよろしくね」

予想していた修羅場とは打って変わって、あっさりと退職が受け入れられたのです。結果的に、1ヶ月半後には円満退職が実現。同僚からサプライズで花束をもらい、晴れやかな気持ちで新天地へと進むことができました。

転職先は日勤のみで、残業も少なく、人間関係も良好。「もっと早く転職していれば…」と、今では心から感じているそうです。

退職交渉は確かに不安がつきものですが、正しいサポートがあればスムーズに進めることも可能です。この記事では、実際の体験談を交えながら、看護師が円満退職を実現するためのポイントをお伝えしていきます。

まず退職時期と転職スケジュールを整理しよう

退職交渉をスムーズに進めるためには、まず「退職時期」と「転職スケジュール」の整理が欠かせません。何となく「そろそろ辞めたいな…」という気持ちだけで動き出すと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるからです。

例えば、繁忙期(3月・9月)に重なると職場からの引き止めが強まったり、後任の確保が難しくなってトラブルに発展するケースもあります。できれば、繁忙期を避けて退職希望日を設定しましょう。

また、転職先の内定が出てから退職交渉を始めるのが理想的。理由はシンプルで、「内定が出ていない状態で退職を申し出る=もし転職が決まらなければ無職になるリスク」を意味するからです。

転職エージェントを利用すれば、内定後のスケジュール調整や入職日の交渉までサポートしてもらえるため、余裕を持って動けるのも大きな利点です。

退職日は「いつ辞めたいか」だけでなく、「どのように辞めたいか(引き継ぎ、感謝の伝え方など)」まで考慮して逆算することが、スムーズな退職交渉への第一歩となります。

スムーズな退職交渉に必要な準備とは

退職交渉を穏やかに進めるには、あらかじめ「準備」をしておくことがとても大切です。準備不足で話し合いに臨むと、感情的なやり取りになってしまったり、上司に誤解を与えてしまうリスクもあるからです。

まず、最初に用意しておきたいのが「退職理由」の整理。自分の気持ちをそのまま伝えるのではなく、できるだけ前向きな表現を使いましょう。たとえば「スキルアップのため」「家庭と両立できる働き方を目指したい」など、相手に理解されやすい内容が理想です。

次に、「引き継ぎ案」を簡単にまとめておくと、誠意が伝わります。担当患者や業務内容のリスト、後任へのメモなどを用意しておくと、職場への配慮が見える形になります。

そして何より大切なのが「感謝の気持ちを忘れないこと」。長く働いてきた職場に対して、たとえ不満があっても、最後は丁寧に対応することが円満退職への鍵になります。

これらの準備を整えた上で面談に臨むと、上司にも「きちんと考えているな」という印象を与えることができ、退職交渉がスムーズに進みやすくなります。

上司への伝え方で印象が変わる!

退職交渉の成否は、伝え方ひとつで大きく変わります。特に、上司への第一声は「退職をどう受け止めてもらえるか」に直結する重要なポイントです。強引に伝えたり、不満をぶつけたりするのではなく、「丁寧さ」と「配慮」を意識した伝え方が円満退職への鍵となります。

おすすめなのは、まず感謝の気持ちを冒頭に伝えること。「これまでご指導いただきありがとうございました」といった一言があるだけで、印象が柔らかくなります。そのうえで、「○月末で退職したいと考えています」と具体的な時期を明確に伝えると、相手も対応しやすくなります。

また、退職理由はネガティブな表現を避け、「前向きな姿勢」を伝えるのがポイント。「新しい環境で経験を広げたい」「家庭と仕事のバランスを取りたい」など、自分の将来を見据えた理由なら理解されやすくなります。

一方で、退職を申し出るタイミングも大切です。忙しい時間帯や職場が混乱しているときではなく、落ち着いて話せる時間帯を選ぶことで、相手の受け止め方も前向きになります。

退職交渉は、ただ意思を伝える場ではなく、「信頼関係を保ったまま離れる」ための大事なステップ。伝え方次第で、退職後の関係性にも差が出ることを意識しておきましょう。

退職理由は「前向きさ」と「感謝」を込めて伝える

退職理由の伝え方は、交渉を円滑に進める上で非常に重要です。特に、ネガティブな感情をそのまま口にしてしまうと、職場との関係が悪化したり、無用な引き止めを招いたりする可能性があります。

そこで意識したいのが、「前向きな理由」と「感謝の気持ち」をセットで伝えるということ。例えば、「今後は日勤中心の職場で家庭との両立を目指したい」や「スキルをさらに広げたくて、専門分野に挑戦したい」といった言い回しが有効です。

また、「これまで本当に多くのことを学ばせていただき、感謝しています」といった一言を添えるだけで、印象はぐっと良くなります。感謝を伝えることで、相手の受け止め方も柔らかくなり、建設的なやりとりがしやすくなるのです。

退職理由は、「本音」と「建前」を上手に織り交ぜることがポイント。本音が「人間関係に疲れた」でも、「自分の成長のために新しい環境へ」と言い換えることで、円満退職への道が開けます。

直接の面談が難しい場合の対応策

忙しいシフトや職場環境によっては、なかなか師長や上司とゆっくり面談する時間が取れない場合もありますよね。でも、退職という大事な話をLINEやメモだけで済ませるのは避けたいところ。できる限り「丁寧に伝える姿勢」を見せることが信頼につながります。

まずおすすめなのは、「面談のお願いを事前にアポイントメントとして取る」こと。勤務前や業務の合間に「少しお時間いただけませんか」と申し出ることで、しっかりと話す機会を確保しやすくなります。

それでも時間が合わず、どうしても直接会って話せない場合は、丁寧な文面で退職の意向を伝えるメールや手紙を活用しましょう。このときも、退職理由と感謝の気持ちを忘れずに記載することで、誠意が伝わります。

さらに、第三者を交えて伝える方法も一つの手段。信頼できる主任や転職エージェントに相談し、間接的に話をつないでもらうことで、スムーズな面談のきっかけを作ることも可能です。

大切なのは、「逃げるように辞めない」姿勢を見せること。たとえ直接の面談が難しくても、真摯な気持ちを持って対応すれば、誤解や摩擦を避けやすくなります。

よくある引き止め対策とその対処法

看護師の退職交渉では、「引き止め」に直面するケースが少なくありません。「せめてあと数ヶ月いてくれない?」「あなたが辞めたら困る」といった言葉に、気持ちが揺らいでしまう人も多いでしょう。

ですが、こうした引き止めの背景には「人手不足」や「急な退職への焦り」があることがほとんど。決してあなたのわがままとは限りません。むしろ、円満に辞めるためには引き止められる前提で準備しておくことが大切です。

この章では、よくある引き止めの言葉とその対処法を具体的に紹介します。冷静に対応できるよう、実例をもとに解説していきますので、「あ、これ自分にも起こりそう」と感じながら読み進めてみてくださいね。

「もう少し頑張って」のプレッシャーをどう乗り越えるか

退職を申し出たときに一番多い反応のひとつが、「もう少しだけ頑張れない?」という引き止めの言葉。上司や同僚に言われると、「やっぱり辞めるのはわがままなのかな…」と迷ってしまいますよね。

でも、そこで気持ちが揺らいでしまうと、ズルズルと辞め時を失い、結局状況が何も変わらないというケースも多いのです。大切なのは、「なぜ辞めたいと思ったのか」「どうして今がベストタイミングなのか」を自分の中でしっかり整理しておくことです。

例えば、「体力的に限界を感じている」「新しい職場で○月からの勤務が決まっている」といった現実的な理由を自覚しておけば、気持ちを強く保てます。そしてその思いを、相手に冷静かつ簡潔に伝えることが、無用なプレッシャーを跳ね返す一番の方法です。

引き止めに応じるかどうかは、自分の今後を左右する大事な決断。相手に遠慮するよりも、自分の気持ちと向き合いながら「それでも辞める」と決めた理由を再確認しましょう。

断りづらさを和らげる3つのフレーズ

上司や同僚に退職を申し出た際、引き止められて断るのが気まずい…という場面、ありますよね。そんな時、相手の気持ちも尊重しつつ、自分の意志をやわらかく伝えるための「言い回し」をいくつか知っておくと心強いです。

以下の3つのフレーズは、特に看護師の現場でよく使われる実践的な言い回し。どれも角が立たず、なおかつしっかりと退職の意思を伝えることができます。

- 「とてもありがたいお言葉ですが、すでに次のステップに進む準備をしています」

- 「ご迷惑をおかけしたくないので、計画的に引き継ぎを進めたいと思っています」

- 「皆さんへの感謝の気持ちは大きいですが、自分の人生を見つめ直して決めたことなんです」

これらのフレーズは、「感謝」「配慮」「意志」の3要素を自然に含んでおり、相手に不快感を与えずに自分の退職理由を伝えるのに役立ちます。

引き止めの言葉に動揺しそうになったら、あらかじめこのようなフレーズを準備しておきましょう。気まずさが軽減され、交渉を前向きに進められるはずです。

引き止めに屈しない「強い意思」の伝え方

退職を申し出たあと、繰り返される説得や「本当に辞めるの?」という圧力に心が揺れること、ありますよね。でも、最終的に後悔しないためには「自分の意志をはっきり示すこと」が非常に大切です。

強い意思といっても、感情的になる必要はありません。むしろ、冷静かつ丁寧に「すでに決意していること」「気持ちが変わらないこと」を伝えるほうが、相手にとっても納得しやすくなります。

例えば、「しっかり考えた上での決断ですので、これ以上自分の中で揺らぎたくないんです」や「ここで立ち止まると、もう一歩踏み出せないと思ったので」など、自分の中にある『覚悟』を言葉にして伝えてみましょう。

また、あいまいな返答や「考え直します」という表現は避けた方が賢明です。一度そう言ってしまうと、再度話し合いが続き、結果的に自分が苦しくなってしまうことも。

相手に配慮しつつも、自分の人生を主体的に決める姿勢は、必ず尊重されるべきです。落ち着いて、でも毅然と、あなた自身の進みたい道を伝えましょう。

奨学金・お礼奉公中でも退職できる?

「奨学金を受けていたから、まだ辞められない」「お礼奉公の期間中に退職したら違約金が発生するのでは?」——こうした悩みを抱えている看護師さんも少なくありません。でも、実は“退職できない”ということはないのです。

まず知っておきたいのが、労働基準法および民法627条に基づく「退職の自由」。たとえお礼奉公中であっても、契約内容が法律に抵触していない限り、正当な手続きであれば退職は可能です。

ただし、学校や病院が独自に設けている「返還義務」や「罰則規定」がある場合、退職によって奨学金の一括返済などが求められることも。内容によってはかなり高額になることもあるため、事前に契約書をしっかり確認することが重要です。

もし不明な点がある場合は、看護協会や法テラスなどの無料相談窓口を活用するのもおすすめ。必要に応じて労働問題に詳しい弁護士に相談することで、適切な判断ができるようになります。

「今のまま無理を続けて心身を壊すより、少しお金を払ってでも環境を変えたい」——そう思えるなら、それはあなた自身にとっての前向きな投資とも言えるはずです。

法的根拠と最新情報をチェック

「お礼奉公中だから辞められない」と思い込んでいる方へ。まず確認しておきたいのが、法律上は看護師であっても退職の自由が保障されているという事実です。これは、民法第627条に明記されており、「期間の定めのない雇用契約であれば、2週間前に申し出れば退職可能」とされています。

また、近年では厚生労働省や看護協会でも、過度な引き止めや精神的圧力による「退職妨害」はハラスメントに該当しうると明言されるケースが増えています。実際、退職トラブルを経験した看護師が労働基準監督署に相談し、指導が入った例も少なくありません。

一方で、病院や学校が独自に設けた奨学金返済の誓約内容には注意が必要です。たとえば、「3年勤務を満了せず退職した場合は返済義務が発生する」といった条項がある場合、法的にも返還義務が認められることがあります。

こうした契約の解釈については、専門家の判断を仰ぐのが安全です。最近では、看護師専門の転職エージェントや労働問題に詳しい弁護士による無料相談窓口も充実してきているため、ひとりで悩まず早めに相談してみましょう。

辞める前に確認すべきリスクと対応策

奨学金やお礼奉公が絡む退職では、気をつけたいリスクがいくつかあります。うっかり見落としてしまうと、金銭的な負担が発生したり、トラブルに発展してしまうケースもあるため、事前の確認が肝心です。

まず確認すべきは「返済義務の有無」。多くの奨学金制度では、勤務年数に応じて返済免除される仕組みがありますが、規定年数を満たさずに辞める場合は一括返済が求められることもあります。自分がどの制度に該当するのか、契約書や書面を再確認しましょう。

次に注意したいのが「退職の申し出が遅れてしまう」リスク。繁忙期や人員不足のタイミングで退職希望を出すと、交渉が難航しやすくなります。遅くとも退職予定日の2か月前には申し出を行い、計画的なスケジュールを立てることが大切です。

また、同僚との関係悪化や「裏切り者扱いされるのでは…」という不安もありますが、引き継ぎや感謝の表現を丁寧に行えば、誠意はしっかり伝わります。

リスクを把握し、事前に対策を講じることで、退職交渉は驚くほどスムーズに進みます。不安な点がある場合は、専門家やエージェントのサポートを活用して、自分にとって最善の選択をしていきましょう。

退職後も円満な関係を築くために

退職はゴールではなく、新たなスタート。そして、職場を離れたあとも「気まずくならずに、また会える関係でいたい」と感じる方は多いのではないでしょうか。

特に看護師の世界は意外と狭く、別の病院や施設で再び顔を合わせることも珍しくありません。そんなとき、前職での印象が良かったかどうかで、その後の人間関係や仕事のしやすさも大きく変わってきます。

この章では、退職後も円満な関係を築くためのポイントを具体的に解説していきます。引き継ぎや挨拶のタイミング、ちょっとした気配りの一言まで、実践しやすい工夫をお伝えします。

「辞めて終わり」ではなく、「辞め方で評価が決まる」ことを意識して、最後のひと踏ん張りを大切にしていきましょう。

引き継ぎ文書と挨拶で感謝を形にしよう

退職後も良好な関係を築くために、欠かせないのが「引き継ぎ」と「挨拶」です。どちらも単なる義務ではなく、これまで支えてくれた職場への感謝を形にして伝えるチャンスでもあります。

まず引き継ぎについてですが、業務内容や患者さんの情報をまとめた簡潔な「引き継ぎ文書」があると、後任の方が安心して仕事を引き継げます。箇条書きや表形式でまとめておくと、実用性がぐっと上がります。

また、引き継ぎ時には「何かあれば遠慮なく聞いてくださいね」と一言添えるだけで、相手への配慮が伝わります。たとえその後に連絡が来ることがなくても、あなたの誠実な姿勢はしっかり印象に残ります。

そして退職当日や最終勤務日には、職場のメンバーへ短い感謝の挨拶を。口頭でのスピーチが難しければ、手書きのメッセージカードでもOKです。「お世話になった方々へ直接感謝を伝える」ことで、最後の印象がポジティブなものになります。

退職は新しいスタートであると同時に、これまでの関係にひと区切りをつける場面。ほんのひと手間を惜しまず、気持ちのこもった引き継ぎと挨拶を心がけましょう。

引き継ぎチェックリストの活用法

「ちゃんと引き継いだつもりが、あとで『聞いていない』と言われた…」そんなトラブルを防ぐためにも、引き継ぎには「チェックリスト」の活用がおすすめです。見える化することで、引き継ぎ漏れや誤解を防ぎ、安心感を提供できます。

まずは、自分が担当している業務をすべて書き出しましょう。患者さんごとの対応ポイントや使用している帳票、担当している委員会や係なども含めて、なるべく具体的にリストアップします。

次に、それぞれの項目に「引き継ぎ完了」「補足説明済み」「対応者確認済み」といった欄を設けることで、進捗管理もしやすくなります。後任者とのチェックの際に一緒に確認すれば、双方の安心材料にもなります。

さらに、電子データで管理すればコピーや更新もスムーズにでき、後々の参考資料としても役立ちます。退職直前はバタバタしがちなので、余裕のあるうちから作成を始めると良いでしょう。

このチェックリストは、自分が最後まで責任を持って仕事を全うした証にもなります。後任者や職場全体に対する敬意を込めて、丁寧に仕上げましょう。

円満退職に効く「お礼の一言」とは?

退職の最後に伝える「お礼の一言」は、あなたの印象を左右する大切なひとこと。感謝の気持ちをきちんと伝えることで、職場との関係を気持ちよく締めくくることができます。

ポイントは、「具体的なエピソード」や「自分の変化」に触れること。たとえば、「新人時代に何も分からなかった私を根気よく支えてくださったこと、一生忘れません」といった言い方は、心に残るメッセージになります。

また、「この職場で学んだことを今後のキャリアに活かしていきたいです」「本当に多くのことを教えていただき、感謝しかありません」といったフレーズも、前向きな印象を与えることができます。

メールやカード、口頭のスピーチなど、形式は問いません。大事なのは、「ありがとう」という言葉に、自分なりの思いを込めること。形式的な言葉だけでなく、自分の言葉で伝えると、より気持ちが伝わります。

最後の「ひとこと」が、次の職場でも堂々と前を向ける自信につながります。ぜひ、自分らしい感謝の言葉を準備してみてくださいね。

手続きトラブルを避ける退職届の書き方

退職時に意外とつまずきやすいのが、「退職届」の書き方や提出タイミングです。正しい形式やマナーを知らないと、「書き直して」と言われたり、思わぬ手続きミスにつながることも。円満に辞めるためには、基本を押さえておくことが大切です。

まず、看護師が退職時に提出するのは「退職願」よりも「退職届」が一般的。退職願はあくまで希望を伝えるもの、退職届は退職を正式に届け出る書類です。すでに退職日が確定しているなら、退職届を提出しましょう。

記載内容は非常にシンプル。「退職の意思」「退職日」「提出日」「所属」「氏名」「宛名」の6点があれば十分です。文例としては、「私事、〇月〇日をもって一身上の都合により退職いたします」といった表現が一般的です。

また、書類は白無地の便箋に黒のボールペンで手書きするのがベスト。封筒も白の無地を使用し、表には「退職届」、裏には所属と氏名を記入します。

提出は、口頭で退職の意向を伝えた後、了承を得た上で行いましょう。いきなり書面だけを渡すと「話も聞いていないのに…」と反発を招く可能性があります。

形式的な書類とはいえ、相手への敬意が伝わるよう丁寧に仕上げることが、円満な手続きの第一歩です。

退職届と退職願の違いを理解しよう

「退職届と退職願って、何が違うの?」という疑問を持つ方も多いですよね。この2つ、実は意味も使い方もはっきり異なります。間違って提出すると、余計な混乱を招くこともあるので、まずは違いをしっかり理解しておきましょう。

退職願は、「退職したいという希望」を伝えるための書類。まだ話し合いの段階で、上司の了承を得る前に出すものです。状況によっては「やっぱり考え直したい」となる可能性があるなら、まずは退職願の提出が無難です。

一方で、退職届は「退職することを決定している」状態で提出する正式な書類。基本的に、一度提出したら撤回はできないとされるため、提出時には意志が固まっていることが前提です。

つまり、話し合い前→退職願、了承後→退職届という使い分けが基本。就業規則に「〇日前までに退職届を提出」と定められていることもあるので、書類の種類だけでなく提出タイミングにも注意が必要です。

どちらも「礼儀ある退職」のための大切なステップ。混同しないよう、用途に応じた書式とタイミングで提出しましょう。

提出時期とフォーマットのポイント

退職届は「出せば終わり」ではなく、提出のタイミングと書式の整え方が非常に大切です。円満に辞めるためには、形式もマナーも押さえておきたいところですね。

まず提出時期ですが、民法上は「2週間前」でも有効ですが、医療現場ではそれでは不十分。多くの病院では就業規則で「1か月前までに提出」と定められていることが多いため、最低でも退職希望日の1.5~2か月前には提出準備を始めるのが安心です。

書式に関しては、基本的には白無地の便箋に縦書き、手書きが原則。パソコンで作成する場合でも、フォーマルな文面と整ったフォント(明朝体など)を使用しましょう。

封筒は白の無地が好ましく、表に「退職届」、裏に所属と氏名を記入します。提出時は上司に直接手渡しするのが基本。メール添付や机の上に置いておくのはマナー違反とされることが多いため注意が必要です。

書式や言葉遣いに迷ったら、先輩看護師やエージェントに相談するのも手。丁寧な対応が、あなたの誠意として相手に伝わります。