「看護師として、また勉強が楽しいと思えた」転職の体験

「また夜勤か…」「同じことの繰り返し…」

看護師として5年目を迎えたある日、私はふとそんな言葉を胸の中でつぶやいていました。忙しさに追われ、笑顔も減り、いつの間にか「知識を増やす楽しさ」すら感じられなくなっていたのです。

かつては、新しい技術を覚えるたびにワクワクし、患者さんとの関わりの中で「もっと学びたい」と自然に思えていたのに。あの頃の自分は、もう戻ってこないのかもしれない――そんな気持ちにすらなっていました。

転職のきっかけは、ふとした一言

そんなとき、ふと思い出したのが、以前に同期が言っていた一言でした。

「うちの病院、勉強会多いけど、けっこう面白いよ」

その言葉が妙に心に残っていて、もしかしたら環境を変えれば、自分もまた「学ぶ楽しさ」を取り戻せるのかもしれない…と、初めて“転職”という選択肢が浮かびました。

背中を押してくれた一言

ただ、決断には時間がかかりました。「今の職場でも我慢すれば何とかなるのでは?」と自分に言い聞かせる日々。しかし、転職サービスの担当者がくれた一言が、私の迷いを吹き飛ばしたのです。

「今の悩みを我慢してまで、看護を続ける意味はありますか?」

その問いかけに、私はようやく「変わりたい」と本気で思えたのでした。

学びが評価される職場との出会い

転職先は、急性期医療に力を入れる中規模の病院。驚いたのは、月2回の症例勉強会と週1回の技術研修の濃密さ。ある勉強会では、私が担当した心不全の患者さんのケースが取り上げられ、先輩たちから多角的な視点で意見が飛び交いました。

「あの場面、自分の判断は正しかったのか?」と悩んでいたことに、さまざまな角度から答えが与えられ、目から鱗が落ちるような気づきがありました。

再び「学びたい」と思える自分に

何より嬉しかったのは、職場全体が「学ぶこと=患者さんの安心につながる」と本気で信じていたこと。以前の職場では、学ぶことは“余裕のある人がやること”という空気がありましたが、ここでは違いました。

転職には不安もありましたが、「成長するための苦労なら頑張れる」と思えたことは、私にとって大きな変化です。今、私は「もう一度、看護を学びたい」と心から思えています。

あのとき勇気を出して転職した自分に、心から「ありがとう」と言いたいです。

転職で看護師の勉強が楽しくなるって本当?

はい、本当なんです!看護師が転職を機に「勉強が楽しくなった」と感じるのは、決して珍しい話ではありません。実際、多くの人が「新しい環境に変わったことで、自然と学ぶ姿勢が戻ってきた」と語っています。

その理由のひとつは、職場環境が学びに与える影響の大きさ。どれだけモチベーションがある人でも、周囲が学ぶことに無関心な雰囲気だと、次第に自分も意欲を失ってしまうことがあります。

逆に、勉強会が活発だったり、「○○さんの説明すごく分かりやすかった」と学びが評価される職場では、「もっと知りたい」「自分も貢献したい」と感じやすくなります。

また、職場を変えることで、自然と“初心”に立ち返ることも大きな要因です。新しい業務、新しい仲間、新しい患者層。これまでの経験が通じない場面もあり、「もう一度ちゃんと学ばないと」と自ら学ぶ必要性を感じるようになります。

つまり、転職という変化が「学ぶ意味」や「看護の面白さ」を再認識させてくれるのです。

なぜ転職で勉強のモチベーションが上がるのか

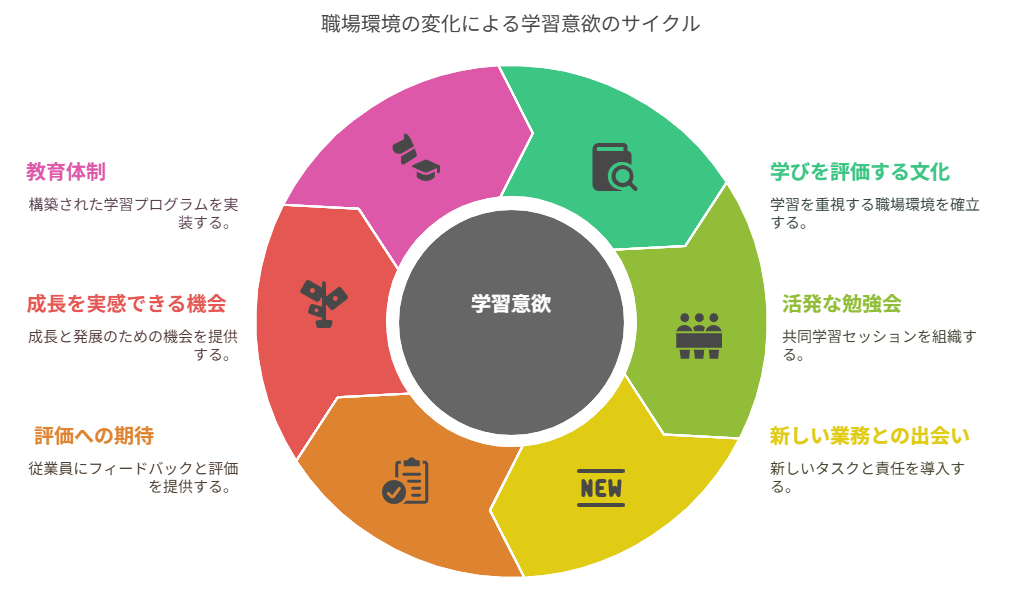

転職で勉強のモチベーションが高まる理由は、大きく分けて「環境の変化」と「心理的なリセット効果」があります。

まず、職場環境が変わることで、それまで感じていたストレスや倦怠感から解放されるケースが多いです。前の職場では忙しさや人間関係で“学ぶ余裕”がなかった方も、転職後はスケジュールや雰囲気にゆとりがあり、「よし、やってみようかな」と前向きな気持ちが生まれるのです。

また、転職によって配属先や業務内容が変わると、「知らないこと」に出会う機会も増えます。たとえば、心不全の患者さんを初めて担当するようになった、在宅医療の現場に移った、など、これまで触れてこなかった分野に関わることで、「もっと知りたい」という好奇心が自然と湧いてきます。

加えて、「新しい職場で評価されたい」という気持ちも、大きな原動力になります。勉強会で発言してみる、知識を深めて質問に自信を持って答える――そんな行動が認められることで、さらに学び続けたいと思えるようになります。

つまり、転職は“学ぶ意味”を再発見し、自ら進んで動くきっかけになることが多いのです。

環境が変わることで学ぶ意欲も変わる

人は環境に大きく左右される生き物です。看護師としての「学びたい」という意欲も、実は職場の空気や周囲の姿勢によって大きく変わります。

たとえば、先輩や同僚が日常的に勉強会に参加していたり、「これ、私も調べてみたんだけどさ」と気軽に知識を共有してくれる環境だと、「私もやってみよう」と自然に思えますよね。

一方で、「そんなの自分の時間でやれば?」といった冷たい雰囲気や、学ぶことを軽視する風潮の中では、どんなに意欲があっても続けるのは難しいものです。

転職によって職場の文化が変われば、これまで抱えていたストレスや閉塞感が一気に和らぎ、「もっと知りたい」「吸収したい」という前向きな気持ちが芽生えます。

つまり、学びに対してポジティブな価値を置く職場に移ることは、意欲を高める“最高のサプリメント”になるのです。

成長を実感できる機会が増えるから

転職によって新しい業務に携わるようになると、「できなかったことが、できるようになる」瞬間が自然と増えていきます。これこそが、勉強を楽しく感じられる一番の理由かもしれません。

たとえば、新たな職場で初めて扱う疾患や処置に対して、最初は戸惑いながらも勉強を重ね、ある日スムーズに対応できた時――その達成感は格別です。

加えて、職場に勉強会やケースカンファレンスなどの仕組みが整っていると、自分の知識や判断が共有され、フィードバックを受ける機会も多くなります。他者からのアドバイスや評価を受けることで、「自分の看護が進化している」と実感できるようになるのです。

この“気づき→実践→振り返り”のサイクルが回り出すと、学ぶことが苦ではなくなり、むしろ「次はどんなことを吸収しよう?」と前向きに取り組めるようになります。

つまり、成長を実感できる環境こそが、学びの原動力を強くしてくれるのです。

実際に「楽しくなった」人の体験談まとめ

「転職して勉強が楽しくなった」という声は、現場の看護師から多く聞かれます。中でも印象的なのは、それぞれの転職理由や背景が違っていても、“環境の変化”が共通の転機になっていることです。

ある人は、教育制度がしっかり整った病院へ転職。プリセプター制度や月1回の症例検討会を通じて、自分の弱点が明確になり、「何を学べばいいのか」が見えるようになったそうです。周囲も積極的に学ぶ風土があり、勉強することが自然な流れになったとか。

また別の方は、思い切ってCRC(治験コーディネーター)へキャリアチェンジ。「業務で求められる知識がまったく違うからこそ、学び直す必要があり、それが逆に楽しかった」と語ります。看護師時代とはまた異なる角度で医療を捉えることが、新鮮で刺激的だったといいます。

他にも、美容クリニックに転職した人からは「施術内容を説明するために、皮膚の構造や薬剤の特性を勉強する必要があったけど、お客様の反応がダイレクトに返ってくるからやりがいがある」との声も。

共通して言えるのは、“必要に迫られて始めた勉強”が、いつの間にか“楽しい”に変わっていたということ。転職は、大人になってからも「学びの楽しさ」を再発見できるきっかけになるのです。

プリセプター制度が自分に合っていた例

転職後に「勉強が楽しくなった」と話すある看護師は、プリセプター制度のある病院に移ったことで、大きな変化を感じたといいます。

以前の職場では、先輩に質問するのも気を遣い、独学で乗り切るしかない状況だったそうです。知識に自信が持てず、不安のなかで毎日を過ごしていたとのこと。

しかし、転職先では、経験年数に応じた段階的な学習プログラムが組まれており、毎月の面談でプリセプターが「最近困っていることは?」と親身に声をかけてくれる環境が整っていました。

「質問しても嫌な顔をされないどころか、褒めて伸ばしてくれる。こんなに安心して学べる場所があったんだ」と語るその表情は、とても明るく、やりがいに満ちていました。

プリセプター制度が合うかどうかは人によりますが、丁寧に導いてくれる存在がいることは、学びに前向きになるうえで大きな支えになります。まさに“環境が変わると、学ぶ姿勢も変わる”ことを象徴するエピソードです。

CRC・美容看護師など職種転換が成功した例

「看護師=病棟勤務」というイメージを変えたいと思い、思い切って職種転換を選んだ人たちの中にも、「勉強が楽しくなった」と語る方が多くいます。

たとえば、治験コーディネーター(CRC)に転職した方は、看護師時代とはまったく違う視点で医療に関わる必要があることから、薬剤の作用機序や治験プロトコルなど、新たな知識の吸収が不可欠。「自分がこの治験の流れを理解していないと、患者さんを不安にさせてしまう」との想いから、自然と勉強が習慣になったそうです。

また、美容クリニックで働く看護師の方は、「施術内容の説明や効果を伝えるために、皮膚構造や薬剤知識の理解が必要。でも、お客様から“説明がわかりやすい”って言われると本当に嬉しい」と語ります。

このように、職種転換によって求められる知識や技術が変わると、「今までとは違う勉強」に挑戦する必要が出てきます。そして、それが“やらされる勉強”ではなく、“自分の役割を果たすために必要な学び”となった瞬間、人は驚くほど前向きになれるのです。

「転職して、こんなに自分が勉強を楽しめるなんて思わなかった」という声は、決して少数派ではありません。

勉強が続く職場を選ぶには?転職時のチェックポイント

「転職して勉強が楽しくなった」と感じるためには、そもそも“学びやすい環境”を選ぶことがとても重要です。どれだけ意欲があっても、環境が整っていなければ続けるのは難しいですよね。

勉強が継続できる職場には、いくつかの共通点があります。たとえば、定期的な研修制度や外部セミナーの受講支援があること。さらに、職場全体に「学びを歓迎する空気」があるかどうかもポイントです。

また、転職活動の段階で“教育体制がしっかりしているか”を見極める工夫も必要です。求人票には書かれていない部分も多いので、面接時の質問や見学時の雰囲気からヒントを得ましょう。

ここからは、具体的にどんな職場を選べば勉強が続けやすいのか、どんな点に注目して転職活動を進めればよいのかをご紹介していきます。

成長意欲が刺激される職場の共通点

「もっと学びたい」「自分を高めたい」と思える職場には、いくつかの明確な共通点があります。それは、制度と風土の両面で“学びを支える仕組み”があることです。

まず制度面では、定期的な院内研修や外部セミナーへの参加補助、症例検討会など、学びを「日常の一部」として位置づけている職場が挙げられます。こうした場が継続的にあることで、自然と新しい知識がインプットされる環境になります。

次に重要なのが職場の“雰囲気”です。先輩が後輩に積極的にアドバイスをくれたり、「こんなこと調べてみたよ」と自主的に情報共有するような空気があれば、学ぶことが当たり前になります。逆に、質問しづらかったり、学びに対して冷めた雰囲気がある職場では、どんなに制度が整っていても長続きしません。

つまり、「学ぶことが評価される文化」と「周囲との信頼関係」があること。この2つが揃っている職場は、自然とあなたの成長意欲を刺激してくれます。

定期研修・外部セミナー支援があるか

勉強が自然と習慣になる職場には、定期的な研修制度や外部セミナーへの参加支援が欠かせません。なぜなら、これらの仕組みが“学びを日常化”させる強力な後押しになるからです。

たとえば、月1回の症例検討会や、新人・中堅・ベテランそれぞれに向けた階層別研修がある病院では、「常に学び続けるのが当たり前」という空気が根付きやすくなります。

また、外部の看護学会や専門セミナーへの参加費を補助してくれる職場では、「自分に投資してもらえている」という感覚がモチベーションをさらに引き上げてくれます。

大切なのは、“制度がある”だけでなく“活用されているか”という点です。転職活動時には、制度の有無だけでなく「実際にどんな頻度で行われているか」「スタッフの参加率は高いか」なども確認できると安心です。

周囲が勉強に前向きな雰囲気か

職場の「空気」は、学びへのモチベーションに大きな影響を与えます。どんなにやる気があっても、周囲が無関心だったり、学ぼうとする姿勢に冷ややかな目を向けるような環境では、継続は難しくなります。

一方で、「この前の研修、○○さんも行ってたよ」「最近この本読んだ?すごくわかりやすかった!」といったやりとりが日常的に飛び交う職場では、自然と「自分もやってみよう」と思えるようになります。

また、先輩や上司が率先して勉強会を企画していたり、後輩の質問に丁寧に答える姿勢を見せている場合、「学ぶこと=評価されること」と認識されるようになり、ポジティブな循環が生まれます。

このように、周囲が勉強に対して前向きな職場は、あなた自身の学ぶ力も引き出してくれます。転職前の見学やインターンの際には、スタッフ同士の会話や研修掲示板の雰囲気などをよく観察してみると良いでしょう。

失敗しない転職先選びのコツ

「転職して勉強が楽しくなった!」と実感するためには、最初の職場選びがとても重要です。なんとなく雰囲気が良さそう…だけで決めてしまうと、「思っていた環境と違った」と後悔することも少なくありません。

そこで大切になるのが、「教育体制」や「学びを支援する文化」があるかを見極めること。求人票だけではわからない“リアルな職場の中身”を、面接や職場見学を通じてチェックする必要があります。

たとえば、「新しい取り組みに前向きか」「新人教育や中途採用者へのフォローがしっかりしているか」「スタッフが自主的に勉強しているか」といった点を観察すると、実際の雰囲気が見えてきます。

また、転職サービスの担当者に職場の評判をリサーチしてもらうのも有効です。口コミ情報や離職率など、裏側の情報もヒントになります。

要するに、“働く前にどこまで具体的にイメージできるか”が、転職成功の鍵を握っています。

面接時に「教育体制」を具体的に質問する

求人票では「教育体制あり」と書かれていても、実際には形だけで機能していないケースも少なくありません。だからこそ、面接時には遠慮せず、具体的に質問することが大切です。

たとえば、「中途採用の方にはどのような研修がありますか?」「勉強会はどれくらいの頻度で実施されていますか?」「プリセプター制度はどのように運用されていますか?」といった具合に、詳細まで聞き出しましょう。

面接官がしっかり答えられない、あるいは曖昧な返答が続く場合は、教育体制が十分に整っていない可能性も。逆に、具体的な事例や回数、スタッフの参加状況などがスムーズに出てくる場合は、実際に制度が機能している証です。

「学びたい」「成長したい」というあなたの意欲を伝えることで、相手にとっても前向きな印象になります。遠慮せず、気になることはどんどん聞いていきましょう。

「楽しく学べる」先輩がいるかを見極める

勉強が楽しく続けられるかどうかは、実は「どんな先輩と働くか」に大きく左右されます。制度やカリキュラムが整っていても、教える側に熱意がなかったり、威圧的な態度を取られたら、学びは苦痛になってしまいますよね。

逆に、「これ一緒にやってみようか」「前に私もつまずいたから、気持ちわかるよ」と寄り添ってくれる先輩がいると、分からないことを聞くハードルがぐっと下がります。そんな関係性こそが、継続的な学びを支える土台になります。

職場見学やインターンが可能な場合は、実際のスタッフの様子を観察してみましょう。質問への受け答えが丁寧か、後輩に対して穏やかな声かけをしているか――こうした細かいポイントに注目すると、「学びやすい先輩」がいるかどうか見えてきます。

面接時に「新人や中途採用者には、どんな方が指導にあたっていますか?」といった質問をするのも有効です。人間関係が学びの質を左右するという視点は、転職成功のためにとても重要なポイントです。

看護師が「勉強が楽しくなる」ための習慣とコツ

転職して環境が変わると、学ぶ意欲が自然と湧いてくるものですが、それを長く続けていくには、日々のちょっとした「習慣づくり」がカギになります。

「勉強=つらい、面倒」と感じるのではなく、「これは面白い!」「明日のケアに役立つかも」と思えるようになるためには、まずはハードルを下げることが大切です。

たとえば、1日の終わりにほんの5分だけ「今日気づいたこと」「わからなかったこと」をメモに残すだけでも、自然と知識の整理と復習ができるようになります。また、学んだ内容を後輩にシェアすることで、知識が定着し、自信にもつながります。

さらに、スキマ時間を活用できるアプリや、職場内でのミニ勉強会などを上手に取り入れれば、忙しい看護師でも“楽しく学べる仕組み”を自分で作っていけます。

「努力しないと学べない」ではなく、「気づいたら学んでいた」状態を作る。それこそが、勉強を楽しむための第一歩です。